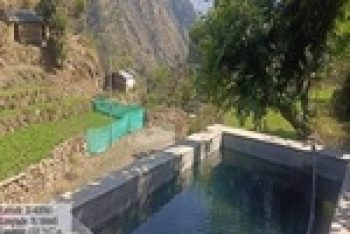

2. सिंचाई टैंक का निर्माण:-

जब किसी स्रोत पर पानी की उपलब्धता सामान्यतः कम होती है, तथा उसके निकट या कुछ दूरी पर कृषि भूमि उपलब्ध होती है, तो उस कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एक पक्की सिंचाई टैंक/जल लाइन टैंक का निर्माण किया जाता है। ये सिंचाई टैंक विभिन्न आकारों और प्रकारों में क्षेत्र की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों के समूहों की कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। टैंक को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि यह उपलब्ध जल स्रोत से लिए गए पानी से 12 से 24 घंटे के भीतर पूरी तरह भर जाए, ताकि किसान बारी-बारी से अपने खेतों की सिंचाई के लिए इसका उपयोग कर सकें। स्रोत से पानी/जल लाइन को पानी की उपलब्धता के अनुसार पाइप के माध्यम से टैंक से जोड़ा जा सकता है। इन टैंकों के निर्माण में ग्रामीणों का सहयोग भी लिया जाता है, ताकि भविष्य में इनका उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

3. सोलर पम्प लिफ्ट सिंचाई योजना (पर्वतीय क्षेत्र):

राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊँचाई पर स्थित ऐसी कृषि योग्य भूमि जहाँ पर किसी अन्य माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो पाता है, वहाँ पर सोलर पावर पम्पसेट के माध्यम से जल स्रोत से अधिक ऊँचाई पर स्थित असिंचित कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है।

सोलर पम्पसेट के लाभ:

- सोलर चलित पम्प सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कार्य कर सकता है।

- संचालन पर कोई धनराशि व्यय न होने से सिंचाई पर होने वाला व्यय न्यून हो जाता है तथा इनपुट लागत कम होने से कृषकों की कृषि आय में वृद्धि होती है तथा उनके आर्थिक स्तर में सुधार होता है।

- सोलर पैनल की आयु लगभग 25 वर्ष तथा पम्प की आयु 08 से 10 वर्ष होती है।

- वैकल्पिक ऊर्जा से संचालित होने के कारण डीजल एवं विद्युत् पर निर्भरता समाप्त होती है।

- योजना पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (ड्रिप/स्प्रिंकलर/रेनगन आदि) का संचालन आसानी से किया जा सकता है।

- जीवाश्म ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है तथा पर्यावरण के अनुकूल है।

- डिज़ल की तुलना में अधिक ऊँचाई तक पानी को पहुँचाना संभव है।

3. हाईड्रम स्थापना:

हाईड्रम द्वारा सिंचाई में डीजल इंजन अथवा बिजली आदि का भी कोई प्रयोग नहीं होता। पर्वतीय क्षेत्रों में प्राकृतिक बहते हुए नदी, नाले, तालाब और झरने सिंचाई के मुख्य साधन है। इन प्राकृतिक स्रोतों से ऊंचाई पर स्थित खेतों तक जल पहुंचाना एक कठिन समस्या है। इस कारण पर्वतीय क्षेत्रों में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक जल उपलब्ध होने पर भी केवल पाँच प्रतिशत भूमि की ही सिंचाई हो पाती है। हाईड्रम द्वारा नीचे सतह में स्थित नदी नालों, झरनों एवं तालाबों से जल ऊपर उठा कर खेतों तक पहुंचाया जाता है।

हाईड्रम योजना निर्माण हेतु स्थल चयन के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है:-

- नदी या नाले में आवश्यक मात्रा में पानी का हमेशा उपलब्ध रहना।

- हाईड्रम मशीन के लिए आवश्यक ड्राप (कतवच) उपलब्ध होना।

- हाईड्रम लगाने का स्थान बाढ़ से सुरक्षित हो।

हाईड्रम की कार्यक्षमता उपलब्ध जल मात्रा एवं पानी ले जाने की ऊंचाई पर निर्भर करती है। जब ड्राप अधिक होता है तो डिस्चार्ज भी बढ़ जाता है तथा ऊंचाई बढ़ने पर डिस्चार्ज कम हो जाता है। वर्तमान में विभाग द्वारा ऊंचाई पर स्थित भूमि की सिंचाई हेतु हाईड्रम योजना के स्थान पर सोलर आधारित लिफ्ट सिंचाई योजनाओं व अन्य नवीन तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है।

4. वियर (छोटे बैराज):

ऐसे स्थान जहां पर प्राकृतिक बारहमासी स्रोत (चमतमददपसंप वनतबम) हैं, उनका पानी रोक कर तथा उसका स्तर ऊँचा करने से सिंचाई उपलब्ध हो जाती है, परंतु स्थाई रूप से इसका स्तर ऊँचा करने पर ऊपर के खेतों के लिए वर्षा ऋतु में वॉटर लॉगिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इससे निपटने के लिए गेटेड स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है। यह योजना उत्तराखण्ड के तराई एवं भाबर क्षेत्रों में उपयोगी सिद्ध हुई है।

ब – भूगर्भ जल आधारित सिंचाई साधन:

विभिन्न क्षेत्रों में भूगर्भीय संरचना के बदलाव के कारण भूगर्भ जल स्रोत एवं साधन को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र विशेष की संभावना के अनुरूप अलग-अलग तरह के निर्माण होते हैं। सतही जल आधारित छोटे-बड़े बारहमासी नाले अथवा तालाब आदि पर विद्युत मोटर अथवा डीजल पम्प सेट लगाकर पानी उठाया जाता है तथा खेतों की सीधे तौर पर सिंचाई की जाती है। ये मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं:-

1. नलकूप

नलकूप पानी की निकासी का वह साधन है जिसमें एक पाइप के माध्यम से जमीन से पानी निकाला जाता है। इसमें पानी उठाने के लिए डीजल पंपसेट अथवा विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। एक पक्की कुटी (कमरा), एक पक्का डिलीवरी टैंक और थोड़ी पक्की गूल (नहर) — नलकूप के आवश्यक अवयव होते हैं।

नलकूपों को उनकी बोरिंग की गहराई के आधार पर दो वर्गों में बाँटा जाता है:

- गहरे नलकूप — जिनकी गहराई 100 मीटर या उससे अधिक होती है।

- उथले नलकूप — जिनकी गहराई 100 मीटर से कम होती है।

सिंचाई के अन्य साधनों की तुलना में निजी नलकूप/बोरिंग से सिंचाई की लागत कम आती है। नलकूप कम लागत में और कम अवधि में पूर्ण हो जाता है एवं खराब होने की स्थिति में तुरंत ठीक किया जा सकता है। पर्यावरण पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. आर्टीजन कूप

आर्टीजन कूप वह जलस्रोत होता है, जिसमें कंफाइंड (संवृत) एवं अनकंफाइंड (असंवृत) जल-परतों के मध्य उच्च दाब का जल प्रवाहित होता है। जब इन परतों में ड्रिलिंग कर पाइप डाला जाता है, तो द्रव की स्थितिज (हाइड्रॉलिक) दाब इतनी अधिक होती है कि जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर एक झरने के रूप में स्वतः नलकूप से बाहर आने लगता है।जल प्रवाह की मात्रा उस क्षेत्र में उपलब्ध जल के दाब और उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। एक बार आर्टीजन कूप की सफल ड्रिलिंग हो जाने के बाद जल स्वतः बहने लगता है, और जल की उपलब्धता लगातार बनी रहती है।

इस प्रकार के कूप में जल निकलवाने के लिए किसी बाह्य ऊर्जा स्रोत (जैसे डीजल पंप या विद्युत मोटर) की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसकी स्थापना लागत को छोड़कर इसके संचालन में किसी अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कृषकों के लिए आर्टीजन कूप निर्माण से नि:शुल्क सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है, जिससे सिंचाई पर होने वाला व्यय कम हो जाता है। इससे उनकी फसल की इनपुट लागत घटती है और आय में वृद्धि होती है। आर्टीजन कूप की स्थापना के लिए मुख्यतः जनपद उधमसिंह नगर एवं नैनीताल के कुछ क्षेत्र, जैसे—रुद्रपुर, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, काशीपुर एवं रामनगर आदि उपयुक्त माने जाते हैं।

3. सोलर बोरिंग पम्पसेट से सिंचाई योजना (मैदानी क्षेत्र)

राज्य के मैदानी जनपदों में प्रायः सिंचाई हेतु डीजल एवं विद्युत पम्पसेटों का उपयोग किया जाता है। डीजल और बिजली पर अत्यधिक धनराशि व्यय होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है।

सिंचाई लागत को कम करने हेतु विभाग द्वारा विभिन्न मदों के अंतर्गत सोलर पम्पसेट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है, जिससे कृषकों की उत्पादन लागत कम हो और उनकी आय में वृद्धि हो सके।

सोलर पम्पसेट के लाभ:

- सौर चालित पम्प सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कार्य कर सकता है।

- संचालन में कोई धनराशि व्यय न होने के कारण सिंचाई की लागत बहुत कम हो जाती है। इससे इनपुट लागत घटती है और कृषकों की कृषि आय में वृद्धि होती है,जिससे उनका आर्थिक स्तर सुधरता है।

- सोलर पैनल की आयु लगभग 25 वर्ष तथा पम्प की आयु 8 से 10 वर्ष होती है।

- वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत से संचालित होने के कारण डीजल एवं विद्युत पर निर्भरता समाप्त हो जाती है।

- इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ (ड्रिप/स्प्रिंकलर/रेनगन आदि) आसानी से संचालित की जा सकती हैं।

- यह जैविक ईंधन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक है तथा पर्यावरण के अनुकूल भी है।

4. पीएम-कुसुम योजना

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम-कुसुम) भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को डीजल से मुक्त करना, किसानों की आय बढ़ाना, उन्हें ऊर्जा की सुरक्षा देना और सौर ऊर्जा (सोलर पावर) के उपयोग को बढ़ावा देना है। इस योजना के कम्पोनेंट-बी के तहत कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले डीजल पम्पों को सोलर पम्प में बदला जा रहा है, जिससे किसान सिंचाई के लिए डीजल या बिजली पर निर्भर न रहें। उत्तराखंड राज्य में इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी लघु सिंचाई विभाग को दी गई है, जो नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

सिंचाई कृषि का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। परंपरागत डीजल या बिजली पम्प के उपयोग से किसानों का काफी पैसा खर्च हो जाता है, जिससे उनकी खेती की लागत बढ़ जाती है। डीजल पम्प को सोलर पम्प में बदलने से किसानों के खर्च में बचत होती है और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। सौर ऊर्जा से चलने वाले पम्पों का उपयोग करने से प्रदूषण भी कम होता है और किसानों की आमदनी बढ़ती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है — पर्यावरण की रक्षा करना, किसानों की डीजल पर निर्भरता को कम करना, कार्बन उत्सर्जन को घटाना, सिंचाई खर्च में कमी लाना और किसानों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना।

पीएम-कुसुम योजना के तहत 1 एच पी से 10 एच पी तक के डीजल पम्पों को सोलर पम्प में बदला जाता है। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा योजना की लागत 50% लागत केंद्र सरकार, 30% राज्य सरकार अनुदान के रूप में देती है और शेष 20% लागत केवल किसान को स्वयं वहन करनी होती है।