सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली – (ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं रेनगन योजना)

परम्परागत सिंचाई की तुलना में सूक्ष्म सिंचाई विधियों (ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन आदि) का प्रयोग करने पर बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। जिससे मैदानी क्षेत्रों में ट्यूबवेल के माध्यम से होने वाला अत्यधिक जल दोहन भी रुकता है। सिंचाई हेतु आधुनिक प्रणाली (ड्रिप, स्प्रिंकलर, रेनगन आदि) में पानी का अपव्यय कम होता है। पारम्परिक रूप से नहर एवं फ्लड सिंचाई की सिंचाई दक्षता 30 प्रतिशत होती है, जबकि स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई दक्षता 70 से 75 प्रतिशत व ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से सिंचाई दक्षता 90 प्रतिशत होती है।

स्प्रिंकलर/ड्रिप के माध्यम से की जाने वाली सिंचाई में पारम्परिक सिंचाई/फ्लड सिंचाई की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिस कारण कृषक को पानी की कम मात्रा में अधिक क्षेत्र सिंचित करना संभव हो जाता है, साथ ही फसल उत्पादकता में भी वृद्धि होती है।

पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। फसलों को भूमि सतह पर पानी फैला कर, पानी को फ्लोअर/छिड़काव द्वारा या पौधों की जड़ों के पास-पास बूंद-बूंद के रूप में सिंचाई के पानी का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठीय सिंचाई, छिड़काव सिंचाई, बूंद-बूंद सिंचाई और अवपोषणीय सिंचाई, सिंचाई की प्रचलित विधियाँ हैं। पौधों को सिंचाई – जल जमीन की सतह पर, जमीन के नीचे, छिड़काव ढंग से या टपका कर दिया जाता है। सिंचाई की कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाए यह पानी के स्रोत, मिट्टी के प्रकार, जमीन की स्थलाकृति तथा फसल के प्रकार पर निर्भर करता है।

सूक्ष्म सिंचाई विधियाँ: इसके अन्तर्गत वह विधियाँ आती हैं जिनमें सिंचाई हेतु कम पानी की मात्रा का उपयोग किया जाता है, परन्तु इससे कृषि उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है जैसे- फव्वारा/छिड़काव/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली, टपक/ड्रिप सिंचाई प्रणाली। इसका विवरण निम्नवत है:-

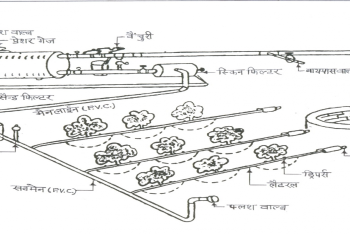

फव्वारा/छिड़काव/स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली: इस प्रणाली के अन्तर्गत जल स्रोत से खेत तक पाइप लाइन में जल को उच्च दबाव पर प्रवाहित किया जाता है जहाँ अन्तिम छोर स्प्रिंकलर होता है। जहाँ उच्चदाब एवं छोटे छिद्र से जल प्रवाहित होने के कारण, जल छोटी-छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर कृत्रिम वर्षा या बौछार के रूप में खेत में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस लिए इस प्रणाली को बौछारी सिंचाई प्रणाली भी कहा जाता है।

ड्रिप सिंचाई पद्धति:-ड्रिप सिंचाई पद्धति, सिंचाई की आधुनिकतम पद्धति है। इस पद्धति में पानी की अत्यधिक बचत होती है इस पद्धति के अन्तर्गत पानी पौधों की जड़ों में बूंद-बूंद करके लगाया जाता है। इस पद्धति में जल का अपव्यय नगण्य होता है। वह पद्धति दूर-दूर बोई जाने वाली फसलों जैसेंः- आम, अंगूल पपीता इत्यादि में अत्यधिक सफल पायी गयी है।

(ड्रिप सिंचाई पद्धति के लाभ):-

- जल उपयोग इफिसिएन्सी अत्यधिक, 95 प्रतिशत तक (50 से 70 प्रतिशत जल की बचत)।

- प्रति हैक्टेयर फसल उत्पादन अधिकतम (50 प्रतिशत तक उत्पादन में वृद्धि)

- फर्टिलाइजर में बचत।

- कम बीड् ग्रोथ।

- ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों में बिना लेवलिंग किए प्रयोग किया जा सकता है।

- सेलाइन वाटर का प्रयोग किया जा सकता है।

- सिंचाई के साथ इण्टर-कल्टिवेशन सम्भव।

- 30 से 40 प्रतिशत ऊर्जा की बचत।

- पद्धति के प्रयोग से पौधों की अच्छी बाढ़।

(प्रयोग में कठिनानाईयाँ):-

- प्रारम्भिक लागत अत्यधिक।

- सिस्टम के अवरूद्ध होने की समस्या।

- केवल दूर-दूर बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयोगी।

- सिस्टम की डिजाईन, इन्सटालेशन तथा आॅपरेशन कठिन जिसके लिए प्रतिशक्षण की आवश्यकता।